“Prima dell’entrata in guerra dell’Italia, 10 giugno 1940, sono avvenuti, come ombra di un sogno, gli ultimi grandi eventi dell’automobilismo”. Ecco l’incipit di questo libro e si riconosce subito lo stile dell’autore, il professor Carlo Dolcini, docente di Storia medievale all’università di Bologna. Lui ha una deformazione totale per la documentazione, l’esattezza, il raffronto e l’analisi dei dati. Ha la passione delle cifre, degli elenchi e delle storie. Come un entomologo si entusiasma per un calabrone, così Dolcini perde la testa per una scheda di iscrizione vecchia di 60 anni, corrosa magari dalla muffa, o per la tabella ufficiale dei tempi di passaggio a Terni di tutte le auto della Mille Miglia del ‘47. Ma è così che poi riesce a smascherare un mito fasullo, un sorpasso che non può mai essere avvenuto, una record parziale imbattuto; e a spiegare soprattutto il perché di questo “amore autentico, tragico, eterno” per le Mille Miglia.

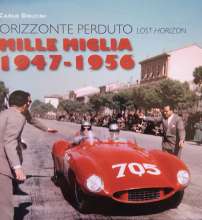

E così, in questo enciclopedico e monumentale volume (960 pagine patinate di grande formato, cinque chili e 700 grammi di peso, 386 fotografie moltissime delle quali suggestive e mai viste) quello che si apprezza di più non sono gli elenchi degli iscritti, le medie orarie parziali, le classifiche, gli aneddoti; bensí l’amore appassionato con cui Dolcini accarezza queste informazioni, il suo respiro sopra i fogli scritti a mano da eroici commissari di zona. Si sentono quasi le sue dita che scorrono sulle immagini finalmente a colori o sul ritrovato originale del Regolamento del ‘47, con le cancellazioni, le note e gli aggiornamenti autografi dei mitici organizzatori. Che 12 giorni prima della partenza stilano anche l’elenco dei 33 concorrenti che ancora non hanno pagato la quota di iscrizione...

Ognuna delle dieci edizioni della Mille Miglia del dopoguerra contiene una summa documentale e le immagini più appropriate che Dolcini è andato a scovare nelle collezioni di mezzo mondo. I tempi di singoli passaggi orari, per esempio: scomposti, risommati e comparati, da semplici numeri diventano analisi e racconti. Ce lo vediamo Dolcini, la testa su documenti consunti, meravigliarsi di un ritardo o di una imprevista rimonta. Ma le spiegazioni non tardano a spuntare: una pioggia che cadeva a intervalli, la carburazione sballata lungo i tornanti dell’Appennino, una mezza uscita di strada. O addirittura, la fuga del copilota come accadde a Giuseppe Morandi (guidatore spericolato, aveva già vinto con Nando Minoia la iniziale edizione del ‘27).

Nella prima gara del dopoguerra Morandi si mette a fianco, nell’abitacolo della Cisitalia 1.100 S, il titolare di una concessionaria di auto a Brescia, Aldo Bassi. Al passaggio da Pesaro (dopo 412 chilometri) sono primi assoluti alla media di 132 all’ora. Hanno un vantaggio di sei minuti su Tazio Nuvolari che corre su una identica vettura. Morandi ha due anni in meno di Nuvolari e la stessa altezza,1,64 - ci tiene a specificare Dolcini, da entomologo applicato alle auto. A Roma (altri 312 chilometri) Morandi precipita al sesto posto per “noie meccaniche”. Cos’è successo in realtà? I freni gli sono partiti e allora è stato costretto ad affrontare i micidiali tornanti della gola del Furlo e della Scheggia semplicemente scalando le marce e curvando in derapata continua. Immaginiamoci il terrore di chi gli stava accanto. A Roma giunge alle 6:44, non si ferma, prosegue fino al rifornimento di Firenze (ore 12:42, ecco la foto, pag. 37,) dove Aldo Bassi gli dice “Tu sei pazzo”, scende dalla Cisitalia e a Brescia ci torna in treno. Ma ci arriva dopo Morandi che si classifica ventiduesimo assoluto, tagliando il traguardo alle 20:18:30. Ha corso due terzi della gara (quell’anno lunga esattamente1.823 chilometri, precisa il professore) senza freni. Tanti applausi all’arrivo, ma lo squalificano perché è giunto da solo e il Regolamento lo vieta (Oh, Dolcini? In base a quale articolo?) in base all’articolo sette. Morandi eroico, certo. Che dire allora dell’equipaggio Gnudi-Zamboni, arrivato ultimo con una Topolino alle 5:30 del mattino dopo, impiegando 33 ore e 12 minuti?

Ecco: rivivere dieci edizioni salendo a bordo di Cisitalia, Alfa, Ferrari o Mercedes, con a fianco il professore che ti spiega la corsa, le curve, gli odori, gli applausi e le medie...è un piacere che nessuno degli appassionati di auto storiche dovrebbe perdersi. Se non altro per dar torto all’autore che, come occhiello al titolo dell’opera, ha scritto “Orizzonte perduto”, rifacendosi al libro di James Hilton del ‘33 e al film di Frank Capra e, quindi, alla nostalgia per quella Shangri-La che erano la Mille Miglia di sessant’anni fa. E invece quell’Eden che ci appassiona, caro Dolcini, possiamo ancora riviverlo, derapando anche noi tra le righe di questa tua enciclopedia. A quando un altro racconto, così completo e affascinante, delle edizioni anteguerra?